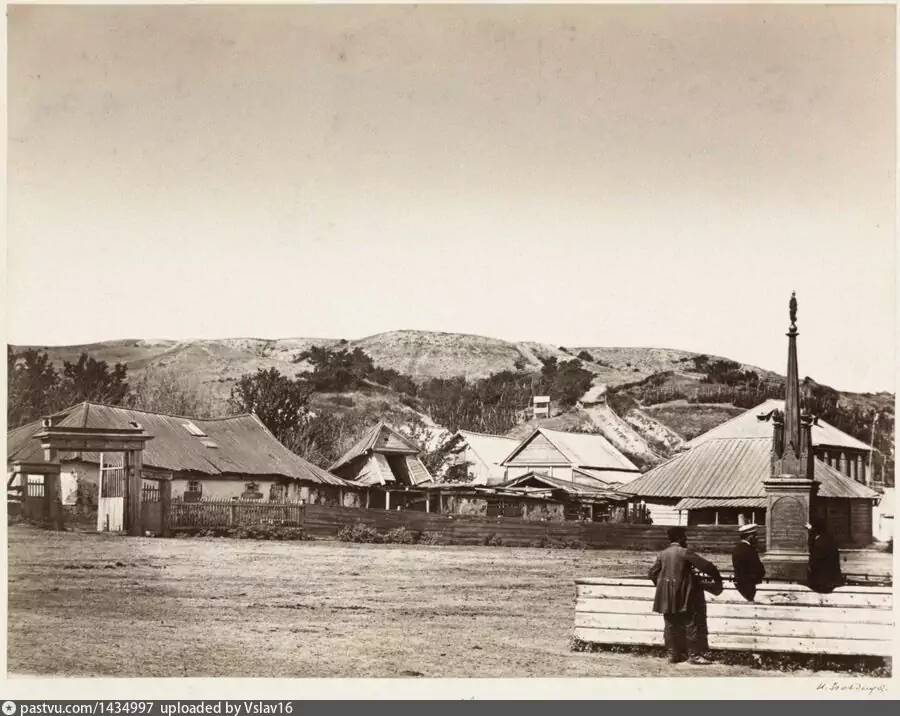

Фотография № 1.«Памятник в память проезда Его Императорского Высочества Великого князя Цесаревича Александра Александровича станицы Цымлянской в 1869 году. 1875-1876 г.г.»Культурное и историческое наследие

Фотография № 1.«Памятник в память проезда Его Императорского Высочества Великого князя Цесаревича Александра Александровича станицы Цымлянской в 1869 году. 1875-1876 г.г.»Культурное и историческое наследие2025 год – знаменательный год для России. Это Год 80-летия Великой Победы. А для нас, потомков донских казаков, это ещё один юбилей — 455 лет со дня основания Всевеликого Войска Донского. 1570 год считается отправной точкой в создании донского казачества.

Иван Грозный признал казаков как организованное сообщество, и дал им независимость. 3 января 1570 г. он прислал «на Донец Северской атаманам казатцким и казакам всем без отмены» с послом И.П.Новосильцевым жалованную грамоту, в которой повелел донскому атаману проводить царского посла, направлявшегося в Турцию, до донских зимовищ у Аксайского устья.

В грамоте говорилось: «Тем бы вы нам послужили, а мы вас за вашу службу жаловать хотим». Эта дата и считается датой основания Донского войска.

Учащиеся Хорошевской школы — члены поискового кружка «Россы» не могли не отметить данное историческое событие. Юные поисковики приготовили свой маленький подарок жителям Цимлянского района, интересующимся историей старой Цымлы.

Поиск начался с того, что в «Альбоме фотографий Цимлянска 1950-60 годов и станицы Цымлянской XIX века — первой половины ХХ века», авторами которого являются Прядкин Ю., Ахметзянова О., Берёза В., Немирский В., Оня Л., Опанасенко В., Родин П., Смирнов А. на странице 258 учащиеся нашли снимок, сделанный знаменитым фотографом Иваном Васильевичем Болдыревым.

Авторы «Альбома фотографий Цимлянска 1950-60 годов…» пишут, что в «Донском альбоме» И.В.Болдырева по «каким-то причинам не оказалось» именно этой фотографии о старой Цымле. Нашли они её в фондах Российской национальной публичной библиотеки:

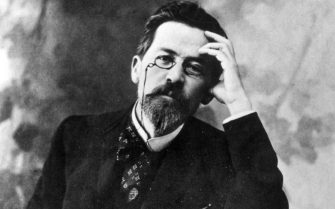

На снимке речь идёт о молодом Александре III, сыне Александра II. Далее современными авторами сообщается, что казаки «боготворили императора Александра III» и «после его смерти установили на станичном майдане около Свято-Никольской церкви памятник императору. В послереволюционное время этот памятник был снесён, а через некоторое время на этом месте установлен памятник И.В.Сталину».

Вот здесь ошибка! В станице Цымлянской около церкви был поставлен памятник Александру II, именно его боготворили цимляне за то, что уменьшился срок службы казаков, увеличилось жалованье, а вместе с тем и требования к воинским навыкам казацкого сословия. Александр II освободил донцов от необходимости посвящать жизнь исключительно военной карьере, казаки стали учиться в гражданских учебных заведениях, император объявил благодарность казакам за верную, усердную и храбрую службу, назначив своего наследника атаманом.

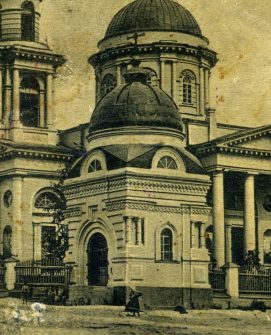

В этом проявилось уважение Александра II к доблестям Войска Донского, что особенно дорого и высоко ценили донские казаки. Александр II в 1881 году погиб от рук народовольцев, и цимляне в память об императоре возвели часовню в станице около Свято-Никольской церкви.

А вот царствование Александра III для казаков — не лучшее время. Оно характеризуется тем, что происходило «уничтожение земства (1882); усиление дисциплинарной власти начальства над казаками вне военной службы и почти полное уничтожение станичного самоуправления (1891). Некогда вольные граждане республиканской колонии превратились в поселенное служилое войско типа аракчеевских поселений…

Вся власть, некогда сверху донизу выборная, заменена повсюду назначаемой; в станицах же – утверждением угодного начальству кандидата. Все особенности Дона в отношении военного управления и внутреннего распорядка воинских частей уничтожены. Все так называемые «привилегии» Дона сведены на нет».

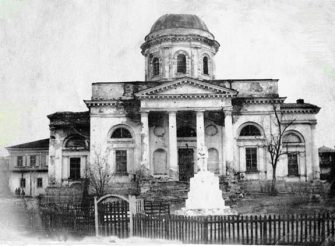

На фотографиях видно, что часовня в память Александра II стоит сбоку от Главного престола. Есть мнение, что на месте памятника Александру II позже был поставлен памятник И.В. Сталину.

Памятник вождю советского народа стоит прямо перед престолом. Никакой часовни уже нет.

Ранее, в 30-е годы советской власти, на этом месте была Доска Почёта. Видимо, ещё раньше здесь и находился памятник Александру II. Но как выглядел памятник императору, пока не известно. Это открытие впереди. А может быть, памятников было два? И оба – царским особам. В этом помогут разобраться следующие цифры.

Во-первых, на фотографии № 1 И.В.Болдырева стоит дата 1875-1876 г.г. Указано время, когда снимки были сделаны. Следовательно, памятник будущему Александру III был поставлен раньше, чем его отцу. Это памятник № 1 царской особе.

Во-вторых, памятник Александру II был поставлен в станице после его смерти, а это – после 1881 года. Это памятник № 2 царской особе.

Место памятника № 2, Александру II, давно определено краеведами-историками. Тогда где находился памятник № 1, построенный в честь Цесаревича Александра Александровича, будущего императора? Глядя на фотографии № 1 и 2, можно себе представить, как выглядел памятник. Можно высчитать примерное время его появления: в период между 1869 годом (время посещения Цесаревичем станицы Цымлянской) до 1875 — 1876 годов (время выполнения фотографии уже с памятником), т.е. в течение 6-7 лет цымлянские казаки возвели этот монумент. Но где он находился? Кто его построил? Из чего он был сделан? Вопросов много…

Поиск привел ребят в Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник», где хранится копия фотографии И.В. Болдырева. Этот этап поиска ценен тем, что сотрудники музея предоставили описание копии: «Памятник в честь приезда Цесаревича Александра Александровича в 1869 г». Фотокопия с фотографии конца XIX в., выполненной Иваном Васильевичем Болдыревым. Отпечатана на черно-белой глянцевой фотобумаге, изображение ориентировано горизонтально.

На фото на фоне огромного холма с редкой растительностью изображена станичная улица с одноэтажными домиками в ряд. Дворы возле домиков огорожены деревянным забором. Справа на пустынной улице расположен памятник в честь приезда Цесаревича Александра Александровича в 1869 г.

Памятник изготовлен по типу маленьких чугунных православных часовен с высоким шпилем, основанием которого является четырёхгранник. На стенах основания памятника имеются трудно читаемые надписи. Вокруг памятника — четырёхугольная ограда в виде сплошного деревянного забора.

У забора запечатлён мужчина в тёмной одежде, стоящий спиной к зрителю. Рядом с ним ещё двое мужчин, стоящих друг к другу лицом. Под фотографией с правой стороны имеется подпись автора Болдырева, ниже по центру — неразборчивая надпись в четыре строки».

Из описания следует, что памятник не мог стоять рядом со Свято-Никольской церковью. Место расположения больше похоже на хуторскую улицу, а не на площадь. Предположительно, выполнен памятник из чугуна, имеет небольшие размеры и надписи на стенах основания. Если бы прочитать, что там написано, может быть, многое стало бы ясно. Но на фотографии прочитать сделанные надписи невозможно. Остается одно – искать архивный документ, который поможет разобраться в истории увековечивания памяти царских особ на Цимлянской земле.

Изучение исторической литературы дало свои результаты. В книге «Письма о путешествии Государя наследника Цесаревича по России от Петербурга до Крыма» есть глава XVIII, которая посвящена пребыванию Александра III в станице Цымлянской: «Цымлянская станица приняла видъ большаго, населеннаго и торговаго города… Отъ пристани надо было еще съ версту проѣхать до самой станицы, расположенной у подошвы крутыхъ холмовъ, которыми въ этомъ мѣстѣ опоясанъ берегъ.»

Значит, Александр высадился с парохода «Сотник» на пристани, находящейся на расстоянии версты, т.е. чуть больше километра. Известно, что такая пристань находилась около х.Потайновского. От него до Цымлы – примерно километр, т.е. та самая верста. Пристань на х.Потайновском вполне подходит под описание, имеющееся в Старочеркасском историко-архитектурным музее-заповеднике: пустынная улица, холм с редкой растительностью, одноэтажные домики.

Итак, можно предположить, что памятник Цесаревичу Александру Александровичу мог стоять у пристани х.Потайновского, именно в том месте, где сделал свой первый шаг будущий Император по Цимлянской земле в 1869 году в возрасте 24-х лет.

На следующий этап поиска юных исследователей натолкнуло предположение о том, что необходимая информация может быть в материалах 1913 года, когда по всей России собирались сведения к 300-летию царствования династии Романовых.

Многоразовые поездки в Государственный архив Ростовской области увенчались успехом. Был найден интересный материал «Дело Комиссии по устройству Донского музея», в котором собрана информация по устройству Юбилейной художественно-исторической выставки в рамках Императорской академии художеств во дни празднования 300-летия царствования Дома Романовых.

В ходе глубокого изучения архивного материала найден документ, который доказал наши предположения и раскрыл новые имена.

В Канцелярию Войскового Наказного Атамана войска Донского 5 марта 1913 г. был отослан документ под № 3461/9, в котором дан отчёт об имеющихся памятниках царским особам Дома Романовых. В документе секретарём Авиловым предоставляются сведения о двух памятниках: «…в хуторе Потайновском станицы Цымлянской и поселении этой последней».

Значит, один находился в х.Потайновском, т.к. хутора приписывались к станицам, а второй – в самой станице. Документ подтверждает, что «царских» монументов было два и указывает их местонахождение. В этом же архивном отчёте Авилов особо тщательно описывает Потайновский памятник:

«Уведомляю Атаманскую канцелярию, что первый из них (т.е. в х.Потайном) имеет надписи на сторонах: восточной,…западной,…северной и южной…»

Это полностью совпадает с описанием из Старочеркасского музея: «На стенах основания памятника имеются трудно читаемые надписи». Но архивный документ расшифровывает эти надписи. Вот что написано на восточной стороне: «В память посещения станицу Цымлянскую Его Императорским Высочеством Наследником Цесаревичем Александром Александровичем, супругою Его, Ея Императорским Высочеством Цесаревною Мариею Фёдоровною и Великим Князем Алексеем Александровичем 26 июля1869 года»

Итак, памятник был посвящён памяти трёх высочайших особ Дома Романовых.

Вторая надпись на западной стороне гласит: «Памятник сей сооружён Их Верноподданнической преданности Милиховским 1-ой гильдии купцом Иваном Петровичем Савинковым, на собственный капитал с разрешения Наказного атамана войска Донского».

Милиховский купец – это купец из станицы Мелеховской, которая с 1802 по 1907 годы входила в состав 1-го Донского округа. Только в 1907 году было принято решение о переводе станицы в Черкасский округ.

Именно поэтому купец Савинков И.П. вложил деньги в монумент, который находился на территории х.Потайновского. На вопрос, почему названия одной и той же станицы не совпадают, можно дать довольно обоснованный ответ.

Например, Вячеслав Кудяков, автор очерка «Станица Мелиховская», пишет о том, что было возможно писать с «привычного глазу названия станицы через букву «и». Во-вторых, переписать надписи на памятнике секретарь Авилов мог по выполненной фотографии, которая была передана в Канцелярию «18 сего февраля 1913 г.» Если надписи на памятнике читались плохо, то на фотографии их так же было трудно прочитать, потому и написал «Милиховским» через «и».

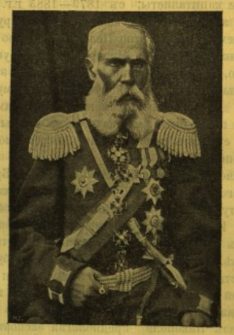

Кто тот Наказной Атаман, который разрешил установить памятник на пристани х.Потайновского? Фамилию найти несложно, исходя из примерных лет – 1869-1876 г.г. Этим Атаманом был Михаил Иванович Чертков (1829-1905 г.г.), русский военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1869), генерал от кавалерии, Наказной Атаман Области Войска Донского и Донского казачьего войска (1868–1874). Именно во время его управления войском совершилось торжественное празднование трёхсотлетнего юбилея Донского казачьего войска.

Северная надпись гласит: «При содействии в сооружении этого памятника и участвовавших в приготовлении к приёму августейших гостей».

Надпись на южной стороне подтверждает причастность Черткова М.И.: «При Начальствующем Наказном Атамане войска Донского Генерал-Адъютанта и кавалера Черткова, дворянском депутате 2-ого Донского округа полковника Андрея Михайловича Измайлова и Окружном Начальнике Василии Васильевиче Армейском». Чертков М.И. был Наказным Атаманом с 1868 – по 1874 г.г., поэтому время изготовления памятника можно считать с 1869 — по 1874 г.г., т.е. в течение пяти лет.

Измайлов А.М. звание генерал-майора получил в 1879 г., следовательно, до 1874 г. он мог быть полковником.

Итак, из всего поиска можно сделать следующие выводы:

— на фотографии И.В.Болдырева запечатлён памятник в честь пребывания 26 июля 1869 г. в ст.Цымлянской Цесаревича Александра Александровича, Его жены — Цесаревны Марии Фёдоровны, Великого Князя Алексея Александровича;

— находился памятник около пристани х.Потайновского;

— выполнен по типу маленьких чугунных православных часовен с высоким шпилем, основанием которого являет четырёхгранник;

— на стенах основания памятника имеются надписи;

— сооружён памятник на деньги Савинкова И.П., купца первой гильдии из ст. Мелеховской;

— разрешил создать данный монумент Начальствующий Наказной Атаман войска Донского Генерал-Адъютант Чертков М.И., содействовали ему А.М.Измайлов и В.В.Армейский;

— построен памятник в период с 1869 – по 1874 г., в течение пяти лет;

— существует фотография памятника Александру II, который находился около церкви ст.Цымлянской.

О памятнике Императору-отцу секретарь Авилов в документе пишет так: «…а второй (т.е. памятник в ст.Цымлянской) надписи никакой не имеет и сооружён усердием прихожан-купцов в память мученической кончины Императора Александра II.

В каком году эти памятники (т.е. в х.Потайновском и в ст.Цымлянской) сооружены сведений не добыто». Данный архивный документ заверен двумя лицами: генерал-майором (подпись не разборчива) и секретарём Авиловым. Именно эти два человека из далёкого 1913 года помогли «Россам» разгадать загадку первого памятника в х.Потайновском.

Исходя из исторических данных, было восстановлено имя генерал-майора с неразборчивой подписью. Это Лазарев Николай Иванович. Именно он в марте 1913 г. был в должности окружного атамана 1-го Донского округа, дислоцированного в станице Константиновской.

Хорошевские краеведы поставили перед собой новую цель: найти изображение памятника Александру II, который стоял около Свято-Никольской церкви, т.к. установлено, что секретарь Авилов «18 февраля 1913 г.» вместе с документом под №1043 «препроводил» в Канцелярию Войскового Наказного Атамана войска Донского «два фотографических снимка» имеющихся памятников в х. Потайновском и в ст. Цымлянской.

Итак, ребят ждут новые поиски и открытия!

Анастасия ПОЛУБЕДОВА,

педагог Е.В.ЩЕРБАКОВА, Хорошевская ООШ.